今年も1月5日から行う冬季剪定を皮切りに夏の収穫、夏期(秋期)剪定までの1年間が終了しました。

今年の収穫では、8月初旬までは品不足で大変な高値で推移しました。

私どもでは、桃の本当の美味しさを実感して頂いたお客様が年々増えて、皆様に美味しい桃をお届けすることが出来るかハラハラ…

そうした心配も嬉しい話しで、“美味しかった”とお話しがあったりすると、本当に嬉しいです…

コンセプトに書きましたおいしい桃を作りたい気持ち

でも、気持ちだけでは おいしい良い桃 育たないことも事実…

やはり しっかりした「1年を通しての管理」大事だと この3年の船出で思い知りました!

このコーナーでは その時々の桃の管理の状況を紹介しながら

読者の方々に今年の桃がどのように生育しているか見ていただけたらと思います

栽培している桃の種類

“加納岩白桃、白鳳、清水白桃、おかやま夢白桃、白麗、サンゴールド”

それぞれの桃の紹介は、「桃の栽培品種」をご覧下さい。

《目 次》

1.冬季剪定

2.摘 蕾

3.受 粉

4.摘 果

5.袋 掛 け

6.初出荷

7.白鳳の収穫

8.清水白桃の収穫

9.夢白桃、白麗及びサンゴールド

10.これからの桃の管理

冬季剪定

冬季の剪定は、徒長枝や不要となった大枝を切る夏期剪定に比べて、小さな枝を揃える弱い剪定となります。

写真(左)のように出来るだけ短果枝が多いように育てる剪定に努めます。

①徒長枝が少なく亜主枝の先が伸びてなく木肌が鉛色の「樹勢が弱い」木は、強めの剪定で木の若返りを図り

②徒長枝が多く中果枝以上の枝が多い「樹勢が強い」木は、弱めの剪定で間引きを主体とします。

③短果枝が多く比較的に「樹勢が落ち着いた」木は、弱めの剪定にします。

と指導されていますが、土壌や地形など木によってその成り立ちが大きく違っていますので、これが本当に難しい…

でも、短果枝に良い桃が成るという点では意見が一致していますので、多く短果枝をつくるのはどうすれば良いか?

という一点で、それぞれの桃園に合う剪定を早く見つけて実践することが大事ではと思っています。

まだ、今年で桃を手がけて3年目ですから、焦らずにじっくり実践してみたいと考えています。

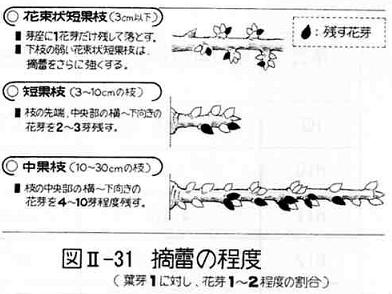

摘 蕾

桃の花芽については、「桃のはなし」の「花芽と葉芽の話し」にあるとおり

成木で20,000個以上着生しています。え~と思われますが大きな木では、25,000個以上ですよ…

この花芽が全て花を咲かせたら…それは見事ですよね…

でも花を咲かせるには、当然エネルギーを多く使いますね…その分、実への養分が少なく小さな実しかならない事になるんですよね…

ですから、花芽(蕾)を間引いて大きな立派な実を成らせるための摘果を行うわけです。

でも枝には短い枝もあれば、長い枝もあります…図にあるように短い短果枝は1~2個の花芽…長果枝は5~8個程度の花芽を残します。

実際の摘蕾前と摘蕾後の写真を見ても50個程度の花芽を間引いて10個程度にしております。

20,000~25,000の花芽を1~2割程度に間引いて、(摘果で説明しますが)最終的には600~1,000個程度の着果量とします。

ですから摘蕾は、剪定と同様、良い桃づくりに欠かせない重要な作業の一つです。

受粉作業

桃には花粉を持って自家受粉する品種と花粉を持たない品種があります。

私どもの園では「岡山夢白桃」が花粉を持たない品種です。

花粉を持たない品種では、自然界では花粉を持っている桃の木の中に植えるとか、昆虫に受粉してもらう等が考えられます。

しかし、それですと的確な受精が期待できませんので、人工授粉による受精をする必要があります。

写真のつぼみが開花する直前に採取して葯を取り出して受粉することになります。

今年は例年(4月8日頃)よりも開花が遅れました(4月13日頃)ので、蕾の採取は10日に行いました…

取り出した葯を開葯し開花した花に人工的に受粉します。

今年は11日と13日の2回、人工授粉を行いました。

つぼみ採取、受粉状況写真は、昨年の「平成22年の桃の管理」を参考にして下さい

摘 果

受粉の作業でもお話ししたとおり、今年は開花が遅れましたので5月5日現在、やっと写真のような「桃の実」となりました。

まだ、開花後の額が着いてますが、もう2~3日すると摘果作業に最適な大きさに育つと思います…

図にあるように ①長い枝には2~3個の実を ②中果枝には1~2個の実を ③短い枝には2~3枝に1個の実を残します。

④束状短果枝(2~3cm)では5~6の枝に1個の実を残します…

ただし、それは概ねの基本であって、同じような長さの枝でも枝元から先まできっちりと葉があるものと 先の方にしか葉がない枝があります。

光合成を行う葉が少なければ、良い果実は出来ませんから やはり葉数も考慮しながら残す実の数を考えなければなりません。

また、陽が良く当たる東向きの上の方の枝には多めに実を付け、西向きの陽が当たりにくい下の方の枝には実を少なめにします。

このようにして木全体のバランスも考慮しながら摘果作業を行います。

摘果作業も一気に最終的な数にすると 養分が一気に付けた実に流れ 実が急激に拡大し、中の核が割れたり 生理的な落花を起こしたりします。

ですから、摘果作業も予備摘果、最終摘果(仕上げ摘果)の2段階あるいは3段階の作業にする必要があります。

袋 掛 け

今年は開花が遅れましたので 袋かけも例年より遅くなりました。

袋掛けは、早生種と中手種を中心に行い、約 5,000 の袋を掛けました。なお、晩生種の「清水白桃」などは今月末の袋掛けとなります。

私の所では、早生種として「加納岩白桃」 中手種として「白鳳、サンゴールド」ですが、晩生種の「夢白桃」については生理落果が少ないことからこの時期に袋を掛けてしまいます。

桃の袋については、有底(底が閉じているもの)と無底(底が閉じていないもの)があり、有底は虫の被害を受けにくくなっていますが収穫期に桃の状態を確認する際にいちいち破って確認しなければなりません…

その点、無底は確認が容易ですので私の所では「無底」の袋を使っています。

また、袋は種類によって光の透過率が違っており 桃の種類によって掛ける袋を変えております。

初 出 荷

7月5日 加納岩白桃の査定会が行われ、私どもの農園でも8日に“初出荷”しました。

昨年に比べて数日遅れの出荷となっていますが、梅雨明けも早かったことで晴天が続くと

他の品種の桃の生育も順調になり 例年並みの出荷になるかも知れません…

写真の桃は「白鳳」です。白鳳の出荷は恐らく二十日前後が最盛期になってくるものと思われますが

写真の「白鳳」は若木の早く熟れる桃で今日 10日に若干の収穫を行いました。

あと一週間後からは いよいよ「白鳳」その後は「清水白桃」の主力品種の収穫です。

白 鳳 の 収 穫

7月13日 白鳳の査定会が行われ、私どもの農園でも15日に“白鳳の初収穫”をしました。

昨年の初収穫が14日でしたので、ほぼ昨年と同様の初収穫となりました。

今日19日、台風の影響での風雨の中でも白鳳の収穫を行いました…

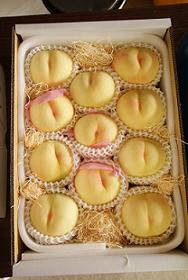

写真の桃は「進物用の白鳳」です。毎年のことですが今年も今のところまずまずの糖度と形にほっとしているところです…

ただ、台風6号の影響で風が強く、枝倒れや桃の落果が心配です…

大きな影響が出ないことを願っております。

これからいよいよ「白鳳」の収穫最盛期に入っていきますし、その後は「清水白桃」の主力品種の収穫が始まる予定です。

【7月30日 白鳳の収穫は終了しました】

清 水 の 収 穫

7月26日 清水白桃の査定会が行われ、私どもの農園でも30日に“清水白桃の初収穫”をしました。

今年は白鳳が、いわゆる「だらだらとした熟れ」状態でしたが、清水白桃もどうやらそのようになりそうです…

例年、収穫が始まってから4~5日後に一気熟れ状態が2~3日続くのですが今年は天候の状況によるのでしょうか

清水白桃もどうも「だらだらとした熟れ」状態になりそうです…

熟れの状況は、悪くなさそうですがお中元商戦の期間が気になってきます…

写真の桃は「清水白桃の進物用」ですが、やはり「白鳳」に比べてより色白でとても綺麗です。味の方は。白鳳は白鳳の味があり,

清水は清水の味がありますので、好き嫌いは人によって違うようです…

ぜひ、「桃のはなし」の“桃のおいしい食べ方”を参考に桃の美味しさ「桃のはなし」を味わっていただきたいと思います!

これから、あと1週間 清水白桃の収穫最盛期。 その後には“夢白桃”“白麗”“サンゴールド”の収穫となります。

【8月15日 収穫は終了しました】

“夢白桃、白麗とサンゴールドの収穫

先週後半から「白麗」<写真左>と「サンゴールド」<写真右>を収穫しました…

例年ですとお盆には終了しているのですが、今年はまだ収穫まっただ中ですので、昨年同様やはりかなり遅れています。

「白麗」「サンゴールド」共に1本づつしかありませんので、1週間足らずの収穫となり、我が農園でのすべての収穫は終了となります。

「サンゴールド」は、大きいものですと500gを超すような大玉となり、どれも大変に糖度が高く実に美味しい桃で、インターネットなどでも美味しいと

紹介されております

「白麗」は、これも糖度が高く甘い桃ですが、今年はあまり良い桃はなりませんでした…

それと{夢白桃」ですが、昨年より大きさは増しでしたが、これも全体に進物に多く出せるような状況ではありませんでした…

来年、もう少し剪定を含めて木づくりを考えなくてはいけないと反省です…

【8月21日 収穫は終了しました】

“これからの桃の管理”

今年も全部の桃の収穫が終わりました。

今年は“清水白桃”の出来が少し悪かったのと若木の育ちに問題があったようです!

お礼肥の散布と夏(秋)剪定、元肥の散布も終了し、これから来年1月の冬の剪定へと続きます…

今年1年間のご愛顧有り難うございました…

来年も“おいしい桃づくり”を目指して頑張りますので、来年もご愛顧の程よろしくお願い致します!!