| 桃のはなし |

|

☆ 桃の糖度について ☆ 桃の保存について ☆ 桃のおいしい食べ方について |

|

☆ 花芽と葉芽のはなし ☆ 桃の構造と形のはなし |

|

| 保存とおいしい食べ方… |

せっかく買った桃 … おいしく食べたいですよね … そのためには保存と食べ方 とても大事です!

でも桃の「保存とおいしい食べ方」の前に もう一つ大事なことがあります。 それは、桃の収穫適期 … どのタイミングで収穫したかが大事になります…

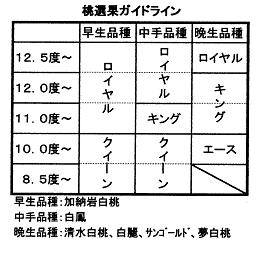

桃は収穫時期になると、品種毎にJAの査定会が開催され、見た目でどのような状態の桃が 「未熟」「適熟」「過熟」か統一的な見解が示され、それを目安として「適熟」の桃の出荷が行われます。 また、最近農協では光センサーによる糖度の優良可も判定されます。

・「過熟」→これは市場には出荷出きません。

すでに傷んでいる、あるいは店頭出荷時に痛む可能性があるからです。

これらは自家消費するか、青空市に「過熟」と明記しジャムやジュースなどに使ってもらいます。

ただ、自家消費やジュースで食べるのであれば、おいしい桃もありますよ…

|

・「未熟」→ これも市場には出荷出きません。 見た目も青みが強く、果肉が固く、また糖度も低く食べられません。 |

・「扁形果、あたり桃」 → これらも やはり市場への出荷は出来ません。 青空市などでジュース用などとして安価に出荷されます。 が、形が悪いだけで中には糖度が高くて大変美味しい桃もありますよ …自宅で食べるには買い得かな… | ・「適熟」→ 収穫後、お手元に届く2~3日後に最も美味しくいただける状態のものです。 市場出荷あるいは進物用の桃になりますが、この「適熟」かどうかを判別するのが非常に難しい…… 下記に説明しているように 岡山の白桃は袋を付けたままで収穫します。 ですから袋から一部だけ見える果肉の状態から全体を判断しながら収穫 … これが熟練でも難しい… |

|

清水白桃 |

関東に多く出回っている赤桃は、肉質が比較的堅くて 1~2週間前に袋を外し(除袋)色づけを行います。 それに比べ岡山の桃は、非常に繊細できめ細かい肉質の桃です。 そのため、枝スレなどを防ぐためにも除袋しないで袋のまま収穫します。 収穫カゴも下、横回りはスポンジをして、もちろん、収穫桃を重ねたりは絶対しません! ですからこそ、その適期収穫が“おいしく食べる”適期をも大きく左右します。 |

桃は7月初旬から8月中旬の真夏の暑い時期に収穫しますので、他の食物と同じくやはり非常に傷みやすくなります。 また、前記「収穫のタイミング」に説明しているように、美味しく食べて頂くために“適熟”の桃をお届けしております。

○ どの産地の農園の方でも、まず、異口同音にいう保存方法は “涼しい日陰での常温保存”です… “涼しい日陰での保存”で 概ね一週間は大丈夫です。

○ “冷蔵庫での保存”は 長く保存できますが、熟しませんので、やはり味が落ちます。 桃の甘くてみずみずしい味を堪能しようと思えば“常温保存”をお勧めします… ただし、食べる前1~2時間冷やして食べるのも、また美味しくいただけます。

○ そう言う意味で 私どもはクール便でなく通常の宅配でお届けしております。 山梨などの農園では(岡山とは桃の果肉の質が違うのかもしれません?)クール便でお届けし冷蔵庫保存を勧めている所もあります。 クール便を常温保存することは、かえって心配ですから クール便の場合は冷蔵庫保存やむを得ないかも知れません。

“桃のおいしい食べ方について”と大上段にタイトルを付けましたが、実は正直言って余りないというのが本音です。 桃の保存についてを読まれた方は お気づきだと思いますが 常温保存をお勧めしているということは その熟れた桃を食べるのが一番と言うことになります! 私たち生産者は 朝穫ってきた桃の中で出荷できない熟れた桃をその場で食べますが それが本当は一番美味しいでしょうか。 でも それに近い桃の食べ方はできます…

○ 贈られてきた桃 あるいは買ってきた桃を風通しの良い常温で保存し<桃の保存方法について参照>熟れた桃から食べるようにすると甘くて美味しい桃を味わって頂けると思います!

○ 夏のこの暑い中でなま暖かい桃など…と言われる方は「食べる1~2時間前に冷蔵庫」で冷やしていただくと美味しさそのままで堪能できます! ただ、保存方法にもありますが、冷蔵庫で保存するといつまでも熟しませんので注意して下さい!!

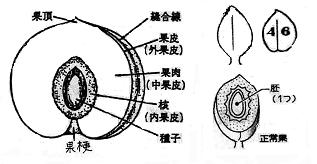

○ 桃の糖度が高い部位は 桃の構造でも説明してますが いわゆる頭の部分と両側の膨らんだ“ほっぺ”部分が糖度が高く 縫合線部分とお尻部分は糖度が低い傾向にありますので その辺りも頭に入れて食べて頂くと良いかと思います…

◎ 食べると言うより加工した食べ方としては “ジュースにする”“ジャムにする”“瓶詰めにする”という方法もあり 一例を紹介します! ・ジュースの場合は 少し訳あり(熟してる、傷が付いている、形が悪い)の桃が青空市などで安く売っていますので これらを使うと良いと思います! ・ジャムも訳あり桃で良いかと思います。レシピ等詳しくは「NHKみんなのきょうの料理」に紹介されていますのでそちらを参考にして下さい。 ①桃の皮をむきさいの目にする。 ②桃の重量の1/3~1/2の砂糖(グラニュウ糖) ③レモン汁30cc~50cc さいの目にした桃に砂糖を加え30分程度煮詰める(とろっとしたらOK)レモン汁は先に入れる方と後から入れる方がおられますし 砂糖の量も色々ですのでので各自工夫してみられては! ・桃の瓶詰めについては、いろいろな物を用意しなければならず また瓶詰めを真空にするなどの難しい作業が必要となります。 レシピが必要な方はメールをいただければ考慮いたします。

以上、桃のおいしい食べ方の紹介をさせて頂きましたが、こんな食べ方もあるよといわれる方がありましたらメール等でお教え頂ければ幸いです。

| 桃の構造など |

|

|

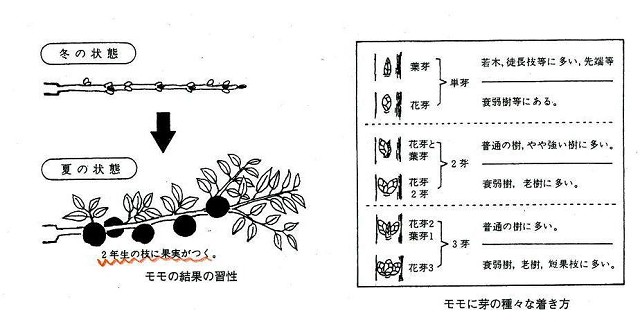

桃には下図に見るように花芽と葉芽があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 桃の構造と正常果の形 | 変形果と双胚果の写真 |

◎ 桃を食べるときにナイフを入れて割ってみると種子が一つですよね…

でも桃が生まれた時は2つの胚を持っていて、通常そのうち1つは退化し、1つだけが種子となって育ちます。

その生育に必要な養分ですが、養分は柄(果梗)から胚へ通じる維管束によって送られ、果実が発育していきます。

果実の発育につれて子房壁が内果皮、中果皮、外果皮に分かれ、内果皮は核 中果皮は果肉部 外果皮は外皮になります。

写真の双胚果(双胚果については後段で説明します)を見ると胚の回りはまだ固くなってなく、この後しだいに固くなって核を形成します。

この過程が硬核期(開花後45日~60日)と言われているものです。

この硬核期を過ぎた頃から中果皮が急速に拡大して大きな桃となっていきます…

◎ 桃を見たときに縦に入った線(縫合線)を見て左右大きさが違うと思ったことはありませんか?

実は桃の正常果は図のように縫合線を中心として6対4と正対称となっていないんです…

これは前段で説明した桃が生まれたときの2つの胚に関係しており、

受精後、胚の1つが退化することなどによって、歪みが生じた結果であると説明されています。

◎ ところが、写真(開花後40日頃の幼果)に見るように左右全く大きさが同じの丸い桃があります。

これらの桃のほとんどは、縫合線に沿って割ってみると写真のように胚を2つ持っています。

通常は胚の1つが退化するんですが、2つとも育っているんですよね…これが双胚果と呼ばれるものです

ところが悪いことに双胚果もこのまま育ってくれれば良いんですが…

多くの場合、硬核期あるいはその後の生育段階で核が割れて落果するか、あるいは内部腐敗を生じたりします。

また、養水分の変化などのよって、写真に見るような変形果も生じますが、これらはやはり老木に多く見られるようです。

これらの変形果や双胚果については、摘果の段階で落としてしまいます。

| |