16 「宝塚市緊急情報」 2005/5/8

プレ・ゴールデンウィークとも言える4月23・24日、ずっと前から予定していた「温泉オフ」……ネットで知り合った仲間10名で「温泉に入って泊まりがけオフ会をしよう!」……に出かけたですよ。うち1人は中学時代からの知り合いでここ数年は会ってなかったこともあり、それはそれは楽しみにしていたオフでした。

ほとんどの方はすでに何度かお会いしたことがありましたが、2人ほど初対面の方もいて、なのにやっぱりずっと前から顔を知っていたようなそんな懐かしさを感じつつ、温泉に入るやらホテルで持ち寄りのお菓子を楽しむやら数日後に誕生日を迎える参加者のお祝いをするやら同伴のお子さんで遊ぶやら、それはそれは楽しい時間を過ごしたのです。

翌日は朝から温泉に入ったりホテル近くの石切神社を参拝したり美味しいケーキ屋さんでランチ代わりにケーキを食べたりしながら、旅行気分を思い切り味わいましたよ。

そんなふうに女だけでわいのわいのしながら明日からの英気を養って、午後の割に早い時間から同じ方向に帰る人同士でかたまって、三々五々散っていきました。私もJR宝塚線沿線の実家に帰る参加者と一緒に、JRで家に帰りました。

翌月曜日は久しぶりの図書ボランティアの読み聞かせで、学校に行きました。今日は2年生の日。つまりムスメのクラスにも入るわけでして、もう一人の担当者と一緒に今日は何を読もうかと相談していたときのこと。ポケットの携帯電話がメールの着信でぶるぶる震えました。

学校内で携帯電話を使うのは、いくら通話でないといっても憚られるものです。ダンナはよく「JR、また遅れてるよ。人身事故らしい。」というメールをよこすのですが、そういう内容のメールだったりしたら何も学校内から慌てて返事を打たないで、何時間後に家に帰ってからゆっくり打てばいいかと思いつつ、しかしふと心に引っかかるものがあって携帯電話をポケットから全部出さずにそっとディスプレイを見てみました。すると、「宝塚市緊急情報」の文字が。

宝塚市ではこの春から「安心メール」の配信を始めました。これは前の年度に同じ関西地区で女児誘拐殺人事件が起きたり、その後子どもたちが知らない人に追いかけられたり車に引きずり込まれたりして怖い思いをするような事件が頻発したりしたことから、それまでは警察や青少年センターから学校を通じてPTA愛護部の緊急電話連絡網でのみ流していた情報を、登録された個人のパソコンや携帯電話のアドレスに自動配信して情報を迅速に得られるようにしたサービスです。

愛護部の電話連絡網の場合は情報の重要度や危険度によっていくつかのランクに分けられ、「この情報は学校が把握しておけばいいものだから、学校までで止めておきましょう(PTAまでは流れない)」とか「この情報は市内のものだけれども遠い地区だし急ぎのものではないから愛護三役までで止めておきましょう(愛護部員までは流れない)」とか「この情報は比較的近い地区のものだし注意を促すために愛護部員まで流しましょう(全家庭までは流れない)」とか「これは近場で起きた危険な事件だから全家庭に流しましょう」など、ランクに応じた流し方をします。

しかし市の安心メールは自動配信ですから、近場の事件でも遠くの事件でも、とにかく「宝塚市」で起きた事件で担当者がアップすれば、ランクに関係なく私たちのパソコンや携帯電話のアドレスに自動的に送られてくるわけです。

この「安心メール」は兵庫県の「ひょうご防災ネット」とリンクしていて、子どもたちが関係する不審者情報はもちろん、市内や県内の台風や洪水などの自然災害や、山火事や延焼の心配のある大規模火災などの緊急情報も発信されます。そのメールの発信者名が「宝塚市緊急情報」で、他のメールとすぐに区別がつきます。このメールを受信したらメールに記載されているURLにアクセスして詳しい情報を見るわけですが、近場の不審者情報など急を要する情報をいち早く知って対応出来るので、とても助かっています。

「あれ、市から緊急情報が来てるよ。また不審者が出たかな。近くの情報じゃないといいね。」

と、昨年度やはり愛護部員だったもう一人の読み聞かせ担当者に言っているうちに、ふと電話の着信があったのに気付きました。9時半頃、ダンナからです。

「あれ?何だろ?こんな時間に電話なんて。珍しいな。」

さっき感じた引っかかりが気になって、子どもたちがそれぞれ本を選んでバサバサしていたこともあり、

「近場の不審者情報だといけないから、ちょっと確認してみるね。」

と、背の高い書架に隠れるようにしてメールを開いてみると、「尼崎でのJR列車事故」という件名です。

「ああ、なんだ、不審者情報じゃないみたいだよ。良かったあ。」

と言いながらいつもの手順で緊急情報のページにアクセスしました。ディスプレイに映し出されたびっしり並んだ細かい字の中から私の目に飛び込んできた言葉。

「……25日9時20分頃……JR宝塚線……尼崎……宝塚発同志社前行き……快速電車……脱線……マンションの1階部分に突っ込み……めりこんで……死者……負傷者多数……宝塚市からも救助……詳細については不明……」

……え?何だこれ?JR宝塚線の快速?ダンナが毎日乗ってる電車だよ?私も昨日それで帰ってきたよ?脱線?何それ?マンションにぶつかったの?死者って何さ!?

隠れた書架に子ども達が近づく気配がして、よく読む前に慌ててアクセスを切り携帯電話を折り畳みました。

「……なんかさー……列車事故があったらしいよ……JRの尼崎の方らしいんだけど……建物に突っ込んだらしいんだよね……死者も出てるみたい……。」

と、不得要領で話す私に、

「え!?……ふーん、そうなんだ……、そんな事故があったんだ……。」

と返事をしたもう一人の担当者の反応も無理からぬことでして。というのは「JR」「尼崎」という言葉からまず連想するのは城崎・福知山方面からつながっている宝塚線ではなく、米原・京都や姫路・岡山をつないでいる東海道線や山陽線の方でして。

「どうも宝塚発の快速みたい……。東西線経由の……。」

といった段階で、事故の犠牲者の中にもしかしたら知り合いがいたかもしれないという緊迫感が襲ってきました。

……あれ?さっきのダンナからの着信……9時半頃だったな……事故は9時20分頃って書いてあった……まさか事故車両にダンナが乗ってて、助けを求める電話だったのでは……?

書架の本を整理するふりをしながら、ダンナに「事故大丈夫?」とメールをしました。返事来い!今来い!すぐ来い!!!

ありがたいことに、ほどなく「大丈夫だよ」の返事が来ましたが、それを待つ間の長かったこと。ダンナのこの返事がなければ私は読み聞かせを放り出して、事故現場に走っていたことでしょう。後から聞いたところによりますと、ダンナが乗った電車の2本後の電車が、あの事故にあった電車だったそうです。ほんのちょっとの何かの歯車の噛み合わせが違えば、ダンナもあの車両に乗り合わせていたのかもしれません。

それにしても今回の事故のなんという重圧感でしょうか。家族も直接の知り合いも、ありがたいことに誰も事故に遭わずに済みました。「ああ良かった。」とただ素直に喜んでいいはずなのに、実際に怖い思いをした阪神・淡路大震災をある意味上回るかもしれないストレスを感じています。

このストレスは何なんでしょうか?天災と人災の違いでしょうか?ヒマさえあればパソコンの前に座る毎日で、日々のバカ話とかムスコやムスメの新学期のあれこれとか嫁と姑と小姑の話とかあれもこれも書きたいネタがいっぱいあったというのに、温泉オフで撮った画像をオフ参加者に配信した他はパソコンの電源を入れることもほとんどせず、事故関連ニュースばかりを追いかけてテレビを視ていました。

少し話がそれますが、私たち地元に住んでいる人間には事故のあった場所は「宝塚線」といったほうが馴染みがあるように思います。大阪から尼崎を通って宝塚までが「宝塚線」、「福知山線」というと宝塚駅以北というイメージが強くて、ニュースを視るたびにそんな些細なことでも小さなトゲが刺さったように、釈然としない気持ちにさせられたりします。

ダンナは暫く通勤が不便になりますし、復旧したところで今までのような気持ちで乗れるとは思いませんが、通勤に便利なのは今のところこの路線しかないので、どこか屈託したものを感じつつも、この路線を使うしかないんだろうと思います。なんともすっきりしないことです。

しかしこんなネガティブな気持ちをこれ以上長引かせては家族のためにも良くないので、少しずつ気持ちに風を通して膨らませていきたいと思いますよ。こんなに早く気持ちを切り替えようと思えたのも、事故当日から心配メールや心配電話や心配書き込みをしてくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ゆっくりゆっくりになるとは思いますが、徐々に調子を戻していこうと思いますので、皆様、どうぞまたおつきあいくださいませ

最後になりましたが、今回の列車事故で亡くなられた方々のご冥福と、怪我をされた方々の一日も早いご快復を、心よりお祈り申し上げます。

15 「自然学校」 2003/7/4

ムスコは今11歳、小学5年生ですが、6月30日から7月5日の5泊6日、留守にしています。小学5年生の子がどうしてそんなに留守にしているのかと言うと、「自然学校」に参加しているからなんですよ。

「自然学校」は、現在兵庫県下の全ての公立小学校の5年生を対象に実施されているそうで、この5泊6日の期間中、子ども達は親元を離れ、学校の先生や「リーダー」と呼ばれる指導員達と一緒に寝起きを共にします。まあ、昔の「臨海学校」や「林間学校」みたいなものと考えていただければ、イメージが沸きやすいかとも思います。

プログラムを見ると、昔の銀山や洞窟・石の博物館の見学、ナイトハイク(つまり、きもだめし)、イカの一夜干し作り、飯ごう炊さん(カレー作り)、焼き板作り、水遊び、カヌー・カヤック・カッター体験、魚釣り、海水浴、温泉入浴、せり市見学、自然探検、キャンプファイヤー、コウノトリ見学などなど、実に盛り沢山。なんて楽しそうなんでしょうか。

聞くところによると、学校や地区によって開催している県は他にもあるそうなんですが、県を挙げて自然学校を行っているのは、今現在、兵庫県だけなんだそうです。引率の先生は校長先生、教頭先生、それぞれの学級担任2人、5学年付きの先生の5名、指導員4名、救急医療員1名の計10名で、5年生61名を期間中みるんですね。先生方は前後半に別れて交代するようですが、指導員と救急医療員は学校出発から帰校まで、ずっと一緒です。

うちの小学校は、特にムスコの学年は、いいあんばいに「みんな仲良し」で、特別いじわるな子とか特別乱暴な子などがいませんし、深刻な仲間はずれやいじめも今のところ無いようです。クラスが違えば遊ぶことも無くなってしまう学年もある中で、5年生は学年全体で仲良しで、61名しかいないので当然と言えば当然なんでしょうが、男女の仲も良く、友だち関係がぎくしゃくするせいで学校行事に参加するのが嫌だ、ということも無いようです。まあ、良く言えば「素直・子どもらしい」、悪く言えば「こじんまりしている・変にまとまり過ぎ」といったところでしょうか。

とは言え寝るときも友だちと一緒、三度の食事も友だちと一緒、お風呂も友だちと一緒、朝起きたときから友だちと一緒。仲良しの友だちと普段はなかなかできない体験をいっぱいするんですから、そりゃー楽しくないわけがないですね。

今まで合宿などで親元を離れたことの無い子は、この自然学校で初めてそれを経験することになります。それもいきなり5泊6日という日数。子どもにとってもそうですが、親にとってもなかなかの試練だったりします。聞けば出発のバスを見送るときに、親のほうが寂しさと心配と、そして何日も親元を離れられるまでに成長した我が子を思い、涙してしまうとか。考えてみれば、私もムスコとこれだけ離れるのは初めてです。

もちろん子どものほうにも、友だちとずっといられる楽しみと同じ分だけ親元を離れる不安があるので、期待と不安の混じった顔で出発します。お兄ちゃんやお姉ちゃんが自然学校に出かけると、いつもはきょうだい喧嘩をしてばかりの下の子も、元気が無くなったり食欲が無くなったりしてしまうそうです。ムスメもなんとなく、元気が無いですね(笑)

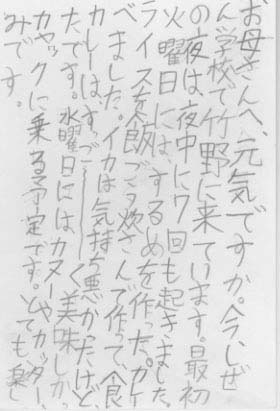

そんな親達のために、プログラムの中にはちゃんと「親にハガキを書く」という時間があります(笑)ただ、「自然学校から帰るまでに、ハガキが親元に着くように」とのことからか、子どもがハガキを書くのは自然学校が始まって2日目、今年のプログラムで行くと、銀山や洞窟見学、ナイトハイク、イカの一夜干し作り、飯ごう炊さん、水遊びが終わった時点。カヌーやカヤック・カッターボート、海水浴、魚釣り、温泉、せり市見学、自然探検、キャンプファイヤー、コウノトリ見学がまだなんですね。なので、各家庭に届いたハガキの内容は、もしかしたらみんな似通ったものになっているかもしれません。ちなみに、ムスコから届いたハガキはこちら(笑)↓

さて、これだけ長い間親元を離れるわけですから、準備も大変です。日数分の着替え(上下・下着・靴下など)はもちろん、洗濯ばさみや折り畳み傘・レインコート、水着・バスタオル、体操服、長そで長ズボン、常備薬などで、大きなボストンバッグがパンパンになります。女の子ではちょうど生理期間にぶつかる子もいるでしょうし、この自然学校中に初潮を迎える子もいるかもしれません。中にはおねしょのクセのある子もいるかもしれません。

ムスコが通う小学校は毎年だいたいこの梅雨の時期に自然学校を実施しているので、年によっては雨続きになることもあるようですし、そうでなくても海や川で力一杯遊ぶので、服がすぐに濡れたり汚れたりします。自然学校中の洗濯は、入浴の際に「洗剤を使わずに、自分の手でゴシゴシ」(笑)。帰ってからの洗濯の山を考えると、ちょっと気が遠くなります。

5年生になれば授業で「家庭科」が始まるのですが、5年生はみんな自然学校に持っていくナップサックを作ります。それに初日のお弁当や筆記用具を入れて背負い、ボストンバッグの重さにフラフラしながら出かけるわけですね。

もうひとつ、「着替えは忘れてもこれだけは忘れるな!」というものがあります。ムスコの場合、そう、「ぜんそくの薬」なんですよ。普段は家では「インタール吸入」を使っているのですが、これはシリンジで薬を正確に計らなきゃいけないですし、何より吸入器が大きくて重い!というわけで、この自然学校のために「フルタイド」を処方してもらいました。それと「テオドール」を安心のために通常の半分の量で、小さいビニール袋に「○日朝」「○日夜」とひとつひとつ書いて持たせました。

こんなふうにしても、環境が違うところでぜんそくは出ていないだろうか?薬を飲み忘れて、発作は出ていないだろうか?と心配するのが親心というものです。私自身子どもの頃に、修学旅行やキャンプではぜんそくの発作に悩まされたこともありますし。

そんなふうに心配していた今日の夕方、地元のコミュニティFMの番組内で、「今日の自然学校」だったか、そんなタイトルで、ムスコの小学校の自然学校情報を放送しまして。しかもその放送内でムスコときたら、パーソナリティーと電話で話してました(爆)

いや、出発前に、

「ぼく、FM宝塚のインタビュー受けるんだよ♪」

ということを言ってはいたんですが、二度の放送の予定が一度になったということもあって、本当にムスコが出るかどうか、わからなかったんですよ(汗)しっかり録音しました(←親ばか)

ムスコ、ゼイゼイも無く、元気そうでした(安堵の涙)

そんな親と子にとっての試練も、明日で終わり。明日の午後には帰校して、小学校で自然学校の閉校式があります。みんな、どんな顔して帰ってくるんだろう?けっこう雨に降られたようだけど、外でいっぱい遊べたかしら?日に焼けたかな?少しは逞しくなったかな?そんなことを考えつつ、明日は小学校までムスコを迎えに行きます。

これもまた聞くところによると、子ども達は指導員達と別れるのが悲しくて、女の子はおろか男の子でも泣く子がいるとか。先生でもない、親でもない、でも大人でいろんなことを教えてくれたり遊んでくれたりする指導員達は、子ども達にとっては本当に頼りになる、かっこいいお兄さんや素敵なお姉さんなんですね。

そんな指導員さんや民宿の皆さんなど、大勢の人たちにお世話になって、子ども達はたくさんの経験をし、もっとたくさんの思い出を持って帰ってくることでしょう。ムスメもお兄ちゃんの帰りを、待ちわびています。

さてここで問題です。明日ムスコが帰ってきてからムスメと兄妹喧嘩を始めるまでに、何時間かかるでしょうか?(笑)

14 「トライやる・ウィーク」 2002/5/23

毎年この時期、あっちこっちのスーパーや幼稚園、保育所、ファーストフード店などで、店員とも教職員とも保育士とも違う、なにやら初々しい集団を目にします。

初々しいのもそのはずで、実は彼らは、市内の中学2年生達なんです。

兵庫県には「トライやる・ウィーク」と呼ばれる、体験学習週間があるんですよ。中学2年生になってすぐのこの時期、自分の希望した学習先に直接家から通って、販売の手伝いをしたり、幼稚園で子ども達と一緒に遊んだり、農作業の手伝いをしたりするんですね。そうやって、学校の勉強とはひと味違う、「社会勉強」をするんです。

自分が希望した先が人気が集中するところだったりすると第2希望の場所になったり、場所によってお昼を出してくれるところもあればお弁当持参のところもあったりと、なかなかバラエティに富んでます。

全ての職種がそうかどうかは未確認ですが、職種によっては、額に汗して働く我が子を親がそっと覗きに行ける事もあるようで、親と子双方に、それなりに刺激的な1週間だったりする様ですね。

受け入れ先には「トライやる・ウィーク」ののぼり旗が立てられているので、そこで体験学習を行っているというのは、一目でわかります。ムスメが通う幼稚園にも、今週月曜日から「トライやる・ウィーク」の旗が立っていますよ。

ムスメは「お歩きさん」と呼ばれる徒歩通園のグループなんですが(バス通園のグループもある)、幼稚園からの帰りには、引率の先生の他に、中学生も引率して(されて?)くれてます。

学校指定のジャージ姿で、二列縦隊の幼稚園児の後ろから、幼稚園児と最後尾の先生に挟まれるようにして歩いています。ちょっと所在無げににこにこしながら園児に歩調を合わせてくれていて、時々急に立ち止まったり転んだりする園児にドキドキしているらしいのが、端で見ていてよくわかります(笑)お迎えのお母さん達には、緊張と気恥ずかしいのとで、なかなかまともに挨拶できないようですが、それはそれで、また可愛らしいんですよ。

「ねえムスメ、中学生のお姉さんと遊んだ?」

「うーーんとねえ‥‥‥、すこしだけあそんだ♪」

とまあ、こんなふうに、それはそれは一生懸命なようなんですよ。

ところで。

今日、ちょっと意外なところで、「トライやる・ウィーク」ののぼり旗を発見しました。いえ、今までだってこのシーズンにはそこに旗が立っていたはずなんですが、気がつかなかったんですね。

どこかというと、それが「消防署」なんです。

「‥‥‥‥どういう学習をするんだろう?救命救急とか‥‥‥?」

気になったら、いてもたってもいられません(笑)ムスメの手を引いたまま、消防や救急の指令を出す司令室の開いた窓から、中にいた救急隊員に聞いてみました。

「“トライやる・ウィーク”の旗が立ってますが、中学生達は、消防署ではどんなことを学ぶんですか?」

「たとえばホースで消火訓練をしたり、基礎的な訓練をしたり、私達が日頃行っている事を体験してもらうような形をとっています。」

おお!そうなのか!!

いやー、だってさ、ムスコが数年後に、消防署を選ぶかもしれないじゃん、「トライやる・ウィーク」で。

帰ってきたムスコに話してみましたよ。開口一番、

「消防署に行く!!」

ええ、ええ。想像どおりの返事でしたわ、はい(笑)

13 は!?!? 2001/2/6