�\����

| �͂��߂� �\�́u�ނ����������́v�@�u���Ă��킩 ��Ȃ��v�Ƃ����l���ӊO�ɑ����Ǝv���܂��B�������A���������l�����́A�����炭�A�ӂ��Ȃ�Ă��Ȃ��Ƃ��A���퐶���̂Ȃ��Ŕ\�ɐڂ���@��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����ɂ������A�����狻�����Ȃ��Ƃ������ق����{���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傩�B�\�ɂ͂��܂��������ȂǂƂ������̂� ����܂���B�������ɔ\�ɂ́A�����̌^ �Ƃ��K���̂悤�Ȃ��̂�����܂����A�l���Ă݂�A����������鑤�̕X�̂��߂̂��̂ł����Č���ق��ɂƂ��ẮA�K�������K�v�Ȃ��̂Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B�����A�\�͋ɂ߂ďے������ꂽ�����Ƃ����܂�����A������ǂ��Ƃ߂邩�́A����l�̎��R�ł������̐l�̃Z���X���Ǝv���܂��B�Ȃ�قǍŏ��͑ދ��Ɋ����邩������܂��A����ɌÓT�̕s�v�c�ȉLj͋C�Ɉ������܂��ɈႢ�Ȃ��̂ł��B�Â������|�\�Ƃ��������ȂǂƂ͎v��Ȃ��ł��������B�ނ���O�q�|�p�ɐڂ���Ƃ��̂悤�ɁA���̐���ς��������A�u�\�̔��v��f���Ɋ����Ƃ邱�Ƃ̂ق�����ŁA���ꂱ�����\�̖{���ɂ��܂�ߓ��� ����A�\��g�߂Ȃ��̂ɂ�������Ȃ̂��Ǝv���܂��B���n�ւ����łɂȂ�����A���Д\�������ɂȂ��Ă��������B���̎v���������Ȃ��̌��́A����̂��Ȃ��Ƃ͂�����ƈ�������E�ւƓ����S�̂Ђ��ɂ����Ɛ[�����܂��ɈႢ����܂���B�����ŁA�\�ɂ͌��܂��������͂Ȃ��Ƃ����܂������A���\�𗝉����������A���邢�͐e����ł����������߂̎�|����Ƃ��āA���̃y�[�W�ŏ����ł�����`���ł��A���𗧂Ă���������K���Ɏv���܂��B �i�ȉ����n�\����p���t���b�g�����j |

|

�\�̗��j �����y�̔\ �\�́A�w�Ɗd�q�ƕ��ɂ���ĉ�������̕����Ƃ����ׂ����{�Ɠ��̉����ł��B ���̓_�������炢���A�I�y����~���[�W�J���̂傤�Ȃ��̂Ƃ����܂��傤�B �\�́A�]�ˎ���܂ł́u���y�v�܂��́u���y�̔\�v�����āu���\�v�ƌĂ�Ă��܂����B�����ȍ~�́u�����v���ӂ��߂āu�\�y�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B �u�w�ȂƂ��u�w�v�Ƃ�������̂́A�\�̑�{�ŁA���t�̕����Ɛ��y�̕���������܂��B�܂��u�d���v�Ƃ�������̂́A�\�̗������t�Ƃ������ׂ����̂ŁA�d�q���������Ȃ��ɖ䕞�тŕ������Ƃ������܂��B �ł́A���̉��y�i�܂��͐\�y�j�Ƃ͈�̂ǂ��������̂������̂ł��傤���B �ޗǎ���̐́A�����̓������y�i���y�j�ƎU�y���A������܂����B�ǂ�����{���ōs���Ă��܂������A��y�����y�Ƃ��Ă��܂ł��{���ɓ`������Ă���̂ɑ��āA���y�Ƃ��Ĉ���ꂽ�U�y�́A��p��y�Ƃ���Ƃ���|�\�Ƃ��Ė��O�̊ԂɍL�܂��Ă����܂����B �����Ď���Ɋ��m�ȕ��܂ˌ|�A����ɂ͐������̊��m�Ȍ|����������悤�ɂȂ��Ă����܂��B�����ɍ����̔\�⋶���̃��[�c���݂��܂��B�U�y�������ăT���K�N�Ƃ��T���S�E�ƌĂ�܂����B ����������鉎�y�҂����́A�_�Ђ̐_���Ɏd���A�܂����ړ��Ăɏ������߂�������ẮA���y�����Ƃ��Ă��܂����B ���q����ɂ́A���m�ȑΘb���Ƃ��Ắu�����v�̌��^���ł������A�܂��߂ȉ̕����Ƃ��Ắu���y�̔\�v���`���ł��͂��߂܂��B ���ψ���E������̏o�� �u�\�v�Ƃ������̂́A�{���A�̕����Ƃ��Ȃ��������I�Ȍ|�\�̂��ƂŁA���y�̔\�A�c�y�̔\�A���N�̔\�ȂǂƂ��������̂��A����ɉ��y�̔\���嗬���߂�ɂ�āA�\�Ƃ����Ή��y�̔\���w���悤�ɂȂ��Ă��������̂ł��B ��������̂��傤�ǂ��̂��댻�ꂽ�V�˂��ψ���Ɛ�����̐e�q�������Ƃ����܂��傤�B �ψ���͑�a���y�̐l�Ȃ̂ł����A�ߍ]���y��A�_�k�|�\����̕�����������悤�ɂȂ����c�y�A�܂�����蕗�̉̕���������ȕ��Ƃ��̃��Y���Ȃǂ��Ƃ肢��āA���E�ł����Ƃ����G�ȃ��Y���Ƃ�����\�̕������߂��Ƃ����܂��B ���̂���͓c�y�̐l�C�������Ȃ��̂������̂ł����A�ψ���E������̌|�́A�����̏��R�E�����`���̐S��[���Ƃ炦�A�Ȍセ�̔�̂��Ƃɔ\��听���Ă����܂��B �����킪�ψ���̗��_���������킵�����̂��A���̗L���ȁu���p�ԓ`�i�ԓ`���j�v�ŁA �ϋq�Ɋ������������邽�߂̔��w�����킵����������̂ł��B�܂��A�N���̂��납��`���̂��ƂɋM�������̂Ȃ��ň����������́A�i�ʂƗD��̏�̐��E�u�H���v�̔��ӎ��𒆐S�ɁA�����Ƃ��Ă̔\�Ƃ��̗��_���������܂��B�����đ����̓`�����c���܂����A�����͓��{���\������w�E�|�p�_�Ƃ��āA���܂Ȃ����O���獂���]������Ă��܂��B �`���v��̐�����́A���R�`���̒e���i���n���߁j�A��p�҂̑����ƁA�ߌ��I�ȔӔN�� ������܂����A�ނ̔��w�̐������́A�\�������I�ɂ��킽���Đ����������������ƂɂȂ�܂��B ���\�l���̊����ƌp�� ������v����\���҂����̓w�͂Ŕ\�͎p����A�L����ʂɐZ�����Ă����܂����B �����ē��R����ɂ́A�\�����ʁA�����Ȃǂ���������܂��B�����ɁA�\�����牉���Ċy���ޑf�l�̏W�c�i�艎�y�j������ɂȂ�\�͍����I�����Ƃ��Ă̍L������݂���̂ł��B �Ƃ��낪���쎞��ɂȂ�Ɩ��{�̎��y�i�����̌|�\�j�Ƃ��Ĕ\�̒��S�͍]�˂Ɉڂ�܂��B����܂ł������ϐ��E���t�E�E�����̎l���ɁA�V�݂̊쑽�������{���F�Ƃ��đ̐��ɑg�ݍ��܂�āA�\���邱�ƂɂȂ�܂����B ���̂��Ƃ́A�\���n��𗣂�ČÓT�|�\�����Ă������Ƃł���ƌ����x�ɂ��`���`�Ԃ��ł������������Ƃɂ��Ȃ�܂��B ���̂悤�ɁA�\�����Ƃ̐�L���ɂȂ������Ƃ́A��O�s�݂Ƃ����s�v�c�Ȍ|�\�ɂȂ������ƂɂȂ�܂����A�����A�\���番�������u�w�v�����l�����ɐZ�����ė��s���Ă������Ƃ́A�̕�����͂��ߕ��|��̕��|�\�ɋy�ڂ����e���͑傫���A�]�˕����̂Ȃ��œ��M���ׂ����Ƃ�������܂���B ����ł͔\�́A���m���I�m�Âɂ���ĉ��o�Ɖ��Z�̐��x�����������܂������Ƃ������ł����B�����Č��݂̔\�̉��o�`�Ԃ̊��������̂��]�˒����Ƃ����Ă��܂��B �����ېV�ɂ�開�{�̕���́A�\���҂̐��������R���т₩����܂��B�������|�����炵�悤�Ƃ���\���҂̓w�͂ƁA���{�ɂ������̃I�y���̂悤�ȍ������ƍl������q���̖����V�M���̉����ȂǂŔ\�͕������܂����A�₪�č��Ƃ̔삩�������āA���ʂȃX�|���T�[���Ȃ��A�Ɨ��ƕ��ō����܂ʼn����p����Ă������̂ł��B |

| �ʓn�̔\ ���n�͌|�\�̕Ƃ����܂����A�Ƃ�킯���x�ȗl�������\���A����قǏ����̐����̂Ȃ��ɑ��Â��Ă���y�n���͒������Ƃ����܂��B���ł��S���ɔ\���䂪�O�\�O������ �i���Ă͓�S�ȏ�j�A�܂��_�Ƃ̐l���������d���ɗw���������ޓ���́A�܂��ɑ咬�j���́u���\�˂̑��̔\����v�Ɖr�傻�̂��̂̕��i�Ƃ����܂��B �@�ł͂Ȃ����n�ɂ���Ȃɂ��\���Z�����Ă���̂ł��傤���B �i���Z�N�i��l�O�l�j�@�ɁA�\�̑n�n�҂Ƃ������鐢���킪�A���l�Ƃ��č��n�ɂ���Ă��܂����B���̂��Ƃ͍��n�̐l�����ɂƂ��āA�S��I�ɂ͔\��g�߂Ȃ��̂ɂ��Ă��邩������܂��A�ނ���]�ˎ����ʂ��č��n�ꍑ���A�V�́i���{�����n�j�ł��������Ƃ̂ق����A�\�Ɛ[����������Ă���Ƃ�����悤�ł��B �c����N�i��Z�Z�l�j�ɁA�����s�Ƃ��đ�v�ے��������n�ɂ���Ă��܂����B �������g���\���ҏo�g����������������̂��A�ޗǂ�����v�E�ۑ�v�Ƃ�����l�̔\���҂���Ă��܂����B�����A����̏t���_�ЂɁA�������\�ʂ���i���Ă���Ƃ�����݂�ƁA�����Ŕ\����[���ꂽ�Ǝv���邵�A��s���ł��������l�̔\�������Ă����Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B �@���̓�l�̔\���҂͍��n�ɓy�����A����ɖ��Ⴝ�����p���A���n�̔\�́A�t���_�Ђ��͂��߂Ƃ���_���\�Ƃ��ĕ��ݏo���܂����B�����āA���n�Ɏc����Ă���\����̂قƂ�ǂ��_�Ђ̔q�a�ƕ�������p���Ă���̂��݂Ă��A���n�̔\���_���\�Ƃ��Ďn�܂�A���X�̒���̍Ղ�̏�ւƍL�܂��čs�������Ƃ��킩��܂��B �@����͍��n�̏ꍇ�A���m�̋��{�Ƃ��Ă̔\���A���̊Ԃɂ������ւƍL�����Ă������Ƃ������Ƃł���A��a�E�ߍ]�E�ߋE�Ȃǂ𒆐S�ɐ��������y���A����ɒn���ւƓ`�����āA���Ȃ����y�\�Ƃ��ČÂ��p���c���Ă�����̂�A����\�̂悤�ɋߑ�\�Ƃ͕ʂ̓`���������̂Ƃ́A���炩�Ɉ���Ă���Ƃ����܂��B �@���āA��s���𒆐S�ɂ����\���A���n�̏����̔\�ւƍL������݂���ɂ́A���n�ϐ����̉����Ƃƍ��n���̖{�ԉƂ̑��݂�����܂��B�Ƃ�킯���������҂Ƃ��Ĕ\�ɎQ������悤�ɂȂ����̂́A�{�ԉƂ��Y���J���Ă���Ƃ����܂��B��v�ے����̍��n���C����l�\�N��̂��Ƃł��B �@�{�ԉƂ́A���ݏ\�l��ړ���̉p�F�����\�y�E�̑����Ŋ������ŁA���n���̉ƌ��Ƃ��Ēm���Ă��܂��B �@���̖{�ԉƂ́A���\�N�ԁA���[�̑�ɍ]�˂ɏo�āA�ƌ��F�t�̒���q�ƂȂ�A���h�̌㌩�ƂȂ��ĕ��ł��ʊi�̉ƕ��Ƃ��ĉ߂���Ă��܂��B���̌�A�����āA�\�̌��ЂƂȂ����{�ԉƂ́A�����E���������납�瑽���̓���҂āA���ꂼ��̑��̐_�Ђɔ\���[�A���Ԕ\�̏@�ƂƂ��ē����ɉe���͂��y�ڂ��Ă������Ǝv���܂��B�����Ĕ\�����Ƃ́A�����ł��j�q������̂̚n�݂Ƃ��Ă̈ӎ������܂�Ă������̂�������܂���B �Ƃ����ꍲ�n�̔\�ɂ́A���{�̂ǂ��ɂ������Ȃ������ւ̐Z��������A�܂��q�X���X���̌|�\�����Ŕ\������z���Ă����Ƃ������Ƃ́A�ق��̓`���|�\�Ɠ����悤�ɁA�_��ɕx���n�̐l�����̂����܂��������͂������Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B |

| �\���� �@�\��������l��\���ҁA���邢�͖����ȍ~�͔\�y�t�Ƃ������܂��B ����Ή��w�K���ɑ����ĕ��܂˂Ȃǂ������鉎�y���琶�܂ꂽ�\���҂̎Љ�I�n�ʂ́A ���R�Ⴉ�����Ǝv���܂��B�������A�����킪���n�ɗ����ꂽ�Ƃ������Ƃ́A���̂���ɂ͂���M�����̈������������ƂɂȂ�܂��B �]�ˎ���ɂȂ�ƁA���{����\���Ďm���ҋ��A��������̊ϐ���v�̕}���͓�S�\�ɉ߂��܂���ł������A�����l���ł͑喼���������Ƃ����܂��B ���̂悤�Ȋ����疾���ȍ~�����̓����ӎ��͐����āA���܂ł��ق��̌|�\�Ƃ͈�����悷�悤�Ȍւ荂����C���������c���Ă���Ƃ�����̂�������܂���B ���Ɛ��x �@�\���҂́A���ꂼ��̖������ƂɂȂ��Ă���A��������Ƃł���Ƃ��낪���F�ł��B ���Ƃ��A���L���̓��L�A�J���͓J��������Ɉꐶ�������A���̖������˂���A�������肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B ���Z��S������V�e���E���L���E���������u�����v�Ƃ����A�J���E���ە��E��ە��E���ە��́u�d�q���v�̂��āu�l�Ђ傤�����q�v�Ƃ������܂��B�܂��A�V�e���ɑ��āA ���L���E�������E�d�q�����u�O���v�Ƃ������Ƃ�����܂��B �u�V�e���v �V�e���͔\�̒��S�ł��B�\�ʂ�����������������A�j���̖��͂������A�_�ł��S�ł���������ɕ����܂��B��蕨�i���䑕�u�⏬����j�̐�����V�e���̐ӔC�ōs���A���y����́@�u�n�w�v���V�e������o�܂��B�܂������I�Ȗ��̃c����q���i�q���̖��j���V�e���ɑ����܂��B �u���L���v �\�ʂ�������V�e���ɂ������A�f��̒j���̖��݂̂ɕ����܂��B���L�c�������Ƃ�����܂��B �u�d�q���v �\�̊�y�����S�����܂��B�������P�Ȃ锺�t�ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ�V�e�ɕC�G����d�v�Ȗ��������܂��B�����ɂ����Ƃ��Ċd�q����K�v�Ƃ���Ȃ�����܂��B �u�������v �@�Ɨ�����������������ق��A�\�̃A�C�i�ԋ����j�Ƃ��Ĉ���������܂��B�ԋ����ɂ͏�Ȃ��I�ȉ���҂̖��Ƃ��ēo�ꂷ��ꍇ�ƁA�\�̐i�s�ɒ��ڊW����ꍇ�Ƃ���܂��B |

| �w�� �@�\�̋r�{���u�w�ȁv�Ƃ����܂��B���̕��̂ɂ͌Ɖ땶��������A��{�I�ɂ́A�̕����͉�b�ɗp�����A�땶���͉C���ƎU���ɂ킩��܂��B ���{���w�҂̃h�i���h�E�L�[���́A�w�Ȃ�\�̑�{�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�������Ƃ��ēǂݒ����A�ƒ��Ă��܂����A�G�ꂽ���z�Ƃ��Ď~�߂�ׂ���������܂���B ����҂ƍ�i ���݂̔\�������̏㉉�ȖڂƂ��Ă���̂́A��S�\�ȂقǂƂ����Ă��܂��B �����̂قƂ�ǂ́A��k�����玺�������ɂ����āA�\���Ҏ��g�̎�ɂ���đn�삳�ꂽ���̂ł��B �\�Ɋv�������������ψ���̍�i�u���R���m�v�u�����k�����v�u�ʏ����v��������A���R�Ȕ��z�ƑΘb�̖��͗ނ��Ȃ��Ƃ����c���̎q�̐�����ɂ́A�u�����v�u���o�v�u�����v�u�䓛�v�u�O�_�v�u�m�v�u��➁v�u���d�ׁv�u�Z�v���X�A�����Ƃ����Ă������X�̖�����c���܂����B�m���ɐ������Ƃ�������̎O�A�l�\�ȉ\���̂��̂��܂߂�Ƃ��̔{�قǂɂȂ�Ƃ����܂��B ������n�Ƃ͑S���ʂ̌n��ɋ{���i�F�����y�n�j������A�u�����]��v�ȂǑ����̑]�䕨�A�܂��u�Ɣn�V��v�Ȃǂِ̈F���@�u�������v�Ȃǒn���F�L���ȍ�i��������Ƃ���Ă��܂��B �ϐ��M���́A�u����v�u�D�ٌc�v�u�g�t��v�u�������v�ȂǁA��̉̕��ꂪ���̂܂܌p������悤�Ȍ��I�ŃV���[�I�������������u�Ӓ��v�u�V�s���v�̂悤�Ȗ����\�̏G����c���Ă��܂��B �ق��ɂ��A�u�����v�Ȃǂ��������ϐ����r��A�u��p��l�v�u����v�Ȃǂ̋��t�T�P�炪���܂��B ���Ȃ̍\�� �\�ɂ́u�K�X�v�\���́u�P���\�v�̂悤�Ɉ��̒P���ȍ\���́u�P���\�v�Ɓu�G�X�q�܁v�̂悤�ɓ�\���ɂ��ω�����u�����\�v������܂��B ���̕����\�́A���̕��䑕�u���Ȃ��ɁA�Z���t�����ŏ�ʓ]������\�Ɠ��̃X�^�C���ŁA�����u�����\�v�ƌĂ��^�C�v������ł��B�����ł́A���Ԃ�����ɒ�~�E�t�s�E���k����A����ɗݎ����̑��݂��玩�R�ɕ���ɓo�ꂳ���邱�Ƃ��ł���̂ł��B ����ɑ��āu���R���m�v��u����v�̂悤�ɁA�����̐l�Ԃ������̎��Ԃ��Č�������̂��u���ݔ\�v�Ƃ����܂��B���������ۂ́A�O���������A�㔼���S��Ƃ����u���ˁv�� �u�m�v�A�܂����ԓI�ȁu����v�̂悤�Ȃ��̂������āA�����������G�Ƃ����܂��B ���Ȃ̕��� ���Đ�����́A�\�̏㉉�̌����Ƃ��āu���j�}�v�������Ă��܂����A�\�̔ԑg�Ґ��ɂ����̍l�����K�p����܂��B����ܔԂ�������u�ܔԗ��v�̏ꍇ�A�e�\�ƌĂ�鏉�Ԗڕ��́A�_�̏j���������A���₩�ȃe���|�́u���v�ł���A��ԁE�O�ԁE�l�Ԗڕ��́u�j�v�̕����ŁA���e������Ɍ��I�ɍ��܂�A���G�����Ă����܂��B�u�}�v�̌ܔԖڕ��́A�S�{���Ȃǂ̓����̌��������̂ł��B �m���ɏ��j�}�ʼn�������ԑg�͖ʔ����ł��傤���A���܂�ɂ����Ԃ������肷���A ���݂ł͂��̍Â��͂܂�ŁA��܂��͎O�Ԃ̍Â�����ʓI�ł��B ���̂悤�Ȍܔԗ��́A�]�ˎ���̏㉉�`�����炫�����̂Ȃ̂ł����A�t�ɂ����A������\�́A���̌܂ɕ��ނ����Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�����ċȂ̉��o�T�O�����ޏ�ł��A�ŗǂ̕��ޖ@���낤�Ƃ����Ă��܂��B �Ȃ��A�V���ȂƂ������ׂ��u���v�́A�ǂ��ɂ����ނ��ꂸ�A�㉉�����ꍇ�́A�Â��̍ŏ��ɒu����܂��B �@���Ԗڕ��i�e�\���j ���ɂ�������̂Ő_�̏j���̔\�B �u�����v�u�V���v�u��v�u���E�v�u������v�ȂǎO�\�l�ȁB ���ꐫ�������Ƃ͂����A�O�Ԗڕ��ƂƂ��ɔ\�̈ʂł͍����ʒu���Ă��܂��B �A��Ԗڕ��i�C�����j �j�̑O�i�ɂ�����A�C�����ɗ��������l�̗삪�A�~�������߂Č����\�ŁA �u���o�v�u���v�u�����v�u�����v�u�b�v�ȂǏ\�Z�ȁB ���̂قƂ�ǂ͔s��̋�������A���}���I�F�ʂɕx���̂ł��B �B�O�Ԗڕ��i顕��j ��������l���i�V�e�j�Ƃ��āA�\�̗��z���u�H���v�̏�������Ƃ������܂݁A�\�̒��S�Ƃ����Ă��悭�A�ō��Ɉʒu���܂��B �u�䓛�v�u��{�v�u�O�_�v�u�m�ԁv�u�����v�u�F��v�u�J�������v�ȂǎO�\��ȁB �C�l�Ԗڕ��i�G�\���j �j�̌�i�ɂ�����A�ق��̂ǂ̕���ɂ�����Ȃ��c��̑S�Ă������ɕ��ނ���܂��B ���e�E���o�Ƃ��ɕω��ɕx�݁A�㉉�p�x�̍������̂���ł��B �u�V�s���v�u���s���v�ȂǏ�顕��l�� �u�J���v�u�O�ցv�ȂǏ��e�\������ �u�O�䎛�v�u�Ǐ��v�u��@�t�v�ȂNj�������\�܋� �u�Ԍ��v�ȂǗV�����O�� �u��P�v�u�e�����v�ȂǓ������� �u�ʏ����v�u�P�m���v�Ȃǎ��S������ �u�������v�u���ہv�Ȃlj��앨���� �u�r���v�u�i���v�u���ǑD�v�Ȃǐl���� �u����v�u�铢�]��v�Ȃnj��ݕ���\�ȁB �D�ܔԖڕ��i�ؔ\���j �}�ɂ�����t�B�i�[���p�̓��₩�Ńe���|�̑����A�S�E�V��E�d���Ȃǂ̊���\�B �u�R�W�v�u�Ɣn�V��v�u�D�ٌc�v�u�Z�v�u�K�X�v�u���v�Ȃnj\��ȁB |

| �̊y�Ƃ��Ă̗w�Ɗd�q ���w �\�́A����ʂł̓I�y����~���[�W�J���̂悤�Ȃ��̂Ƃ����܂������A�������ɗw�ɂ����鐺�y�̗v�f�͂���߂ďd�v�ł��B�������̔����́A�m�y�͂�����̖M�y�Ƃ�������Ɠ��Ȃ��̂Ƃ����܂��B �w�ɂ́A������������u�c����v�ƁA�����Ȃ��炩�Ɉ����u������v�@�̗w�����ȂǁA ���낢��ȋZ�I�͕K�v�ł����A�̒j���̕ʂȂ��A�������������ʼn����ʂ��܂��B �j���̐��≉�Z�ł��ō��̏�������\���ł���Ƃ����A�\�̗��O�������ɂ�����Ƃ����܂��B �����Y�� ��y����̊d�q�Ɛ��y����̗w�Ƃ͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���܂��B�����Ă������ �u�����q�v�Ƃ������̃��Y���Ɏx�z����Ă��܂��B ���̗w�̃��Y���̊�{�� �@�u���m���v ���ܒ��\�̕��͂��A�����\�Z���ɂ��ĂĔ����ȕω��݂܂��B �w���A�����̉́A��蕨�ł��邱�Ƃ���A���t���d�����ĉ��y�I���Y���͂���ނ���`�ł����A���������ł��悭���ɂ���̂����̕��m���ł��B �A�u���m���v ��w�ɓ����Ă�L�r�L�r���������I�ȃ��Y���ŁA���m�̐킢�̏�ʂȂǂɗw���܂��B �B�u��m���v �@��蕗�̌��m���ɑ��āA�ꎚ��w�̉��y�����d���������Y���Ƃ����Ă悭�A�_�E�S�̊����ʂ̂悤�ɁA�m���̂悢�Ƃ���ł͂����Ă���m���̗w�ɂȂ��Ă��܂��B �����̃��Y�����u���q�j���E�v�Ƃ����܂����A���̐l���q����͂��ꂽ���V�^�e�B�[�|���̗w�̕����́u���q���Y�v�Ƃ����܂��B �d�q�̕����u�����Z�Ń`�v�u�����Z���L�v�ƁA���q�ɍ��킸�́u�A�V���C�Ń`�v�u�A�V���C���L�v������܂��B ���y�� �\�̊y��́A�����y��ɓJ�i�\�ǁj�A�Ŋy��ɏ��ہE��ہE���ۂƂ���A���\�͈�y���l�̎l�l�Ґ��ɂȂ�܂��B�J�͒|���̉��J�ŁA�s���s�v�c�ȉ��F��t�ł܂��B���q�̂Ȃ��ň�ԃ��Y�~�J���Ȃ̂����ۂł����A���������l�ԈȊO�̖����o�ꂷ���ʂɂ����Q�����܂���B���ۂƑ�ۂ́A�����悤�Ȍ`�͂��Ă��܂����A�����≹�F�͐����ŁA���̓�̌ۂ̂���݂��킹�͐▭�Ƃ����܂��B �����[�����Ƃ́A�ۂ����x�ɔ����ɉe������邱�ƂŁA���ۂ͑��t�⑧�ɂ���Ċv�̎��C����ɒ������Ȃ���ł��܂��B��ۂ͒Y�œԂ������Ă��璲������ߏグ�A�s���Ռ������o���܂��B����ł����Ԃɂ�ĉ����o�ɂ����Ȃ�̂ŁA���\�r���ŐV������������ۂƎ��ւ���قǂł��B ��ʂɑŊy��́A�w�̃��Y����ɋ}���x�z���A���̓o�E�ޏ���A�܂��A�J�ƂƂ��ɏ��̕��Ȃǂ̕��������t���܂��B �u���v�u�n�v�u���[�C�v�u�C���v�Ȃǂ̊|�����������I�ŁA�Ԃ��͂���Ɠ����ɁA�C���̒[�I�ȕ\���Ƃ����܂��傤�B�d���ȂɂȂ�Ȃ�قǁA���̊|�����̂���d�������Ȃ�܂����A�܂��A���̂��Ȃ��̊ԂɁA����ɐ[���Ӗ�����������̂��A�\�̉��y�̓��F�Ƃ����܂��B�Ȃ��A�w�����q���A���ׂĉ��t�͈Õ��ōs���܂��B�����ĊԈႢ��������܂���B |

| �\�̉��o�Ɖ��Z �����o ���\�̑�j�́A������ɂ���Č��߂�ꂽ�ƌ����Ă����ł��傤�B�������ʔ����Ȃ���Ȃ�ʂƂ����u�ԁv�̗��_���A������̐������w�̎厲�ł������A���ɓI�ɂ͐S�̉��Z�E���̕\����Nj����邱�Ƃł����B�������̎ʎ����璊�ۂւ̕\���̐��ڂɂ́A�������̓������K�v�������̂ł��B�������ē��R����ɂȂ��āA�悤�₭�����̉��o�̌��^�������������Ƃ����Ă��܂��B �]�ˎ���ɂȂ��Ė��{�������Ƃ��āA�\�͌ÓT�|�\�̕��������ǂ�܂����A���ꂾ���ɐ������ꂽ���̂ɂȂ�A�]�˒����ɂ͂قڌŒ肵���ƍl�����Ă��܂��B ���̌�A�e���V�ɂ���čו��ɂ܂ŗl�������H�v���ꊵ�K�I�ȏ㉉���\�ɂȂ�܂����B ���̂悤�ɔ\�ɂ́A�����̉����Ɍ�����悤�ȉ��o�̈ӎ��͂Ȃ��Ƃ��������������悤�ł��B����́A�e���̊e�l�����̋Ȃ̂����Ă���u�ʁv�Ƃ����T�O�����邽�߂ŁA���o�ƕs�݂ł��A���ł��ő���I�Ȃ������ŏ㉉�ł��邩��ł��B ���́u�ʁv�Ƃ����̂́A�Ȃ̕��w�I���e���l���̐g���A���i�A�\���Z�p�̓�ՂȂǂɂ���Ē�߂�����̂ŁA�l�����̋����\�ɉ����I������^���Ă���̂��A���́u�ʂ̈ӎ��v�Ƃ����Ă����ł��傤�B �����Z �@�\�͓����|�p�ł��B���̉��Z�̊�{�́u�\���v�ŁA�̂̏d�S�����Ƃ��Ďl���ɋC�����ė������ł��B �܂����̕s���̎p�����\�̉��Z�̐��ۂ���Ƃ����Ă����悤�ł��B �������́u�^�сv�ł��B���̕`���O�Ղ��A�˂ɕ���̏��ƕ��s�ł��낤�Ƃ���\�́A���葫�ɂ��^�т̔��ƃ��Y�������������܂��B���������Ď���ʼn��Z����ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��A�K���Ђ��ƌ����Ƃ��Ȃ��������^�����A�傫�ȋȐ��^���ŁA�x��̂ł͂Ȃ��u�����v�̂��\�Ȃ̂ł��B ��O�ɁA�\�ɂ͓����D�́u�^�v������܂��B�S���œ�S�\��قnj^������Ƃ����܂����A���̂��낢��Ȍ^�̑g�ݍ��킹�ɂ���Ď�X�̕\�����ʂ������܂��B �����A�̕���́u����������v�悤�Ȓ�~�Z�@�͂���܂���B�\�̌^�͂˂ɗ���A�Ȃ���Ȃ���A���̃��Y�����傫�ȕ\���Ƃ��ĉ������܂��B�ł�����A�V�e�������Ƃ������܂��Ă���u���O�Z�v�̂悤�ȏꍇ�ł��A�S�������Ă���Ƃ݂܂��B�����ɔ\�̍ő�̓��F������Ƃ����܂��傤�B�܂�A���̍ŏ����̑��`����A����l�͖����̃C���[�W���ӂ���܂��邱�Ƃ��ł��邩��ł��B |

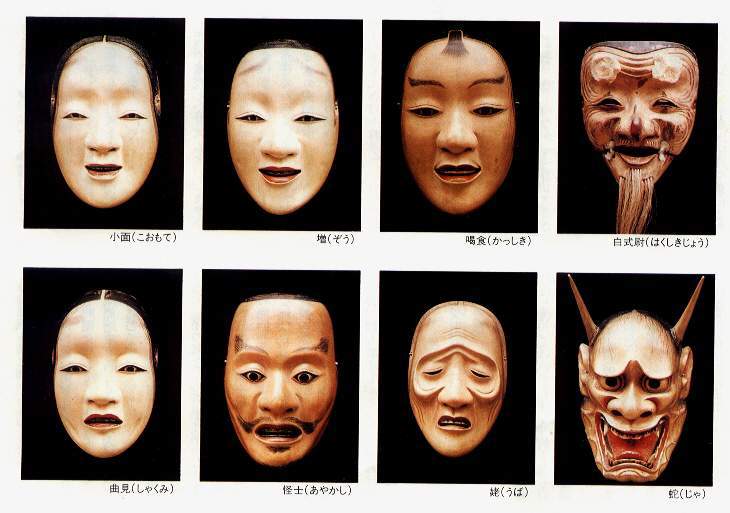

| �\�� ���ʂ͎����I�̂͂��߂ɁA�����ƂƂ��ɗA������܂����B�O�ɏq�ׂ���y�║�y�Ɏg�p���鉼�ʂł��B�����̐l�X�͈�ࣂ���O���̕����A��i�̃t�@�b�V�����Ƃ��āA�Ƃ�킯���m�ȕ��܂˂��������y�ɔM�������Ƃ����܂��B ��y�͂₪�Đ��ނ��܂����A���ʂ̑�O���́A��͂芊�m�ȕ��܂˂��琶�܂ꂽ���y�̔\�Ɏ���āA������̂���ɂ́A���łɖʂ̎g�p��O��Ƃ��鉉���ł����B�������̔\�ʂ́A�l�̊��肮���Ƒ傫���O���̉��ʂ���͂Ȃ�āA�l�̊�Ɠ����傫�������Ǝ��̗l���ɐ�������A���ۉ�����āA����̕\���������������̂ɂȂ��Ă��܂����B ���������Ă��̔\�ʂ́A�P�Ȃ鉼�ʂł͂Ȃ��A���҂̓��̂Ɠ��������\�̗��O�̒��S�Ƃ����Ă悭�A�\���҂̐S�Ƃ��đ�Ɉ����܂��B�u�����v�Ƃ͌Ă��u�I���e�v�ł���A�u�J�u���v�Ƃ͂��킸�u�J�P���v�Ƃ��u�I���e�𒅂�v�Ƃ����̂��݂Ă��킩��悤�ɁA�\�ʂ̂Ȃ��ɑS���_�����߂܂��B �܂����ʂƌĂ��f��̖����A�����̊��\�ʂƂ��Ĉ����A��ʂ̉����̂悤�� ���[�L���b�v���ʕ\��͗p���܂���B�\�ʂ�����̂́A�V�e���̓����ŁA���L�����\�ʂ������邱�Ƃ͑S������܂���B �\�ʂ���₤�ނ����āA�Q���⌈�ӂ�����킷�u�N�����v�A��₠���ނ����Ċ�т̕\����݂���u�e���X�v�A���E��������A���⒎�̐������肷��u�ʃ��c�J�E�v�A�s�p�I�Ɍ������������u�ʃ����v�Ȃǂ���{�̋Z�@�ł��B �\�ʂ̎�ނ́A��{�`���O�\����\�A�h���ʂ𐔂���Ɠ�S�ȏ�Ƃ����Ă��܂��B �@�u���v�W�̔����сE�j���т̗ނ͕ʊi�B �A�V�l�̖ʂɏ����̏ΈсA�_�����̂��鏬�сA�������̕��сA���l�I�Ȉ��т̗ށB �B���ʂɎႢ���̏��ʁE�����Y�E�Ꮧ�E���E�ߍ]���B���V�������̋Ȍ��E�[��B ����̖ʂɓD��A���P�B����̖ʂɑ����B�V���̖ʂɉW�E�V���B �C�j�ʂɂ͔N�Ⴂ�C�s�m�̊��H�B�Ⴂ�j�̖ʂɏ\�Z�E������A�Ⴂ�j�_�ɂ����p�����M�j�B�r�X�������m�̖ʂɕ����B����̖ʂɎO�����E���m�B�j�̎���̑��j�E�^�B �d���I���N�ɓ��q�E������K�X�B �D�ّ��ʂɓV��̖ʂ̑���A�t����S�_�̏���B�z���̐_�̖ʂɑ��o�E����o�A���_�̒j�E�B�S�̖ʂ̂����݁A���̌n��̎��q���B���̐_�̔ʎ�E�� �E�{�ޖʂɖ슱�B �F���̖ʂɓV�_�E�s���B �G��Ȃ̐�p�ʂɗ����E��@�t�E��ہE�i���E�r���E�R�W�ȂǁB |

|

| �\���� �@������̂���̔\�����́A���̂���̓���̈ߑ��ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B �\�Ɠ��̍��ȓ��D��̌����̂́A�D���Z�p�̔��B�ƁA�G�g�Ȃǔ�҂̍D�݂ƍ��͂̉e���̂��ƂɁA�����������瓍�R����ɂ����Ă̂��Ƃ̂悤�ł��B���݂̑��������܂�̂́A��͂�]�˒����Ƃ����܂��B �M���═�Ƃ̑��������̂܂ܗ��p�������̂ɁA�j�̖��⋭���_�E�S�Ȃǂ̒����߁A�M�l�̎w��E���߁A�j�̕����Ƃ��Ă̑f�C�A�����̒���꒷�т�����܂��B���킲�킵���тł������A���Ɍ���őO�ɐ��炷���сA�j�ɂ����̖��ɂ��p���钷�Ђ͑O�҂̃o���G�C�V�����̂悤�Ȃ��̂ł��B �����̑�\�I�ȑ����ł��铂�D�A�_�X�^�[�R�[�g���ɗp���鐅�߁A����̔��Ŗ͗l�𐠂�o�������t���p�̐����A����������p�̕��߂Ȃǂ́A�\�Ɠ��̑����Ƃ����܂��B ���̂悤�ɔ\�ʂƈ���āA�����̎�ނ͂��قǑ�������܂���B�����̎�荇�킹�⒅�t���ȂǂōH�v�����炳��܂��B �\�ɂ́A�͂����̂����������p���܂���B�u�\�͕��s�̌|�p�v�Ƃ�����悤�ɁA���ׂĎ����܂ő��̉^�т̔��������������܂��B |

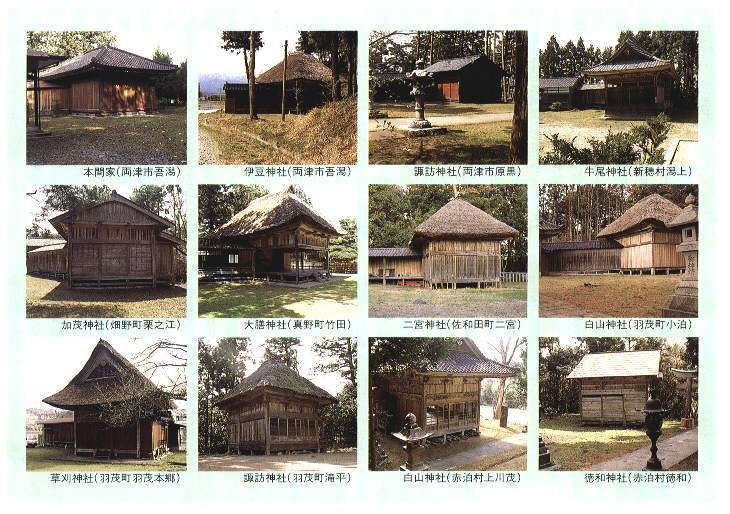

| �\���� �@�����̔\����́A�Ў��̔q�a��_�y�a�A���邢�͖�V�����䂾�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B�\����̍ŏ��̌`���A�ޗǂ̏t���_�ЂɎc���Ă���Ƃ����܂����A����͓y��グ���y�d�̂悤�Ȃ��̂ɂ����܂���B�����āA���̂���̉��\�̖ʉe���c���̂��A���܂̐d�\�Ƃ�����̂ł��傤�B�₪�Ĕ\�̂��߂̉������̂悤�Ȃ��̂�����A����ɂ��܂̌`�ɋ߂����̂ɂȂ����̂��A���������Ƃ����܂��B�����ŌÂ̔\����Ƃ����鋞�s���{�莛�̖k�\���䂪�A����ƍN�̑��c�Ƃ����܂�����A���R���ケ��ɂ́A�����̔\����̗l�����������Ă������Ƃ��킩��܂��B�Ȃ��A��̌����̂Ȃ��ɕʂ̔������������u�\�y�}�v�́A�����ȍ~�̂��̂ł��B �\����̌��^���ˊO�ɂ��������Ƃ��l����ƁA���݂̔\����͏t���_�Ђ̕��i��̂������̂Ƃ�����̂�������܂���B �Ⴆ�A���̕��͈֊|��̏��ƂȂ�A�t�����_���~�肽�Ƃ����e���̏��́A���̏��Ɖ����A�֊|��͓����������Ƃ������悤�ɁA���R�̔w�i�͕���̏�ɂ��ׂčČ�����Ă���悤�Ɍ����܂��B ���āA���O����̔\����d�ɂ́A�Ǝ��̗l��������܂��B�܂����ԎO�Ԏl���̕���̎l���ɒ����ɒ��𗧂Ăĉ������x���܂��B�u�ڕt���v�͓��ɏd�v�ŁA�ʂŎ�������߂�ꂽ���҂̖ڕW�ɂȂ�܂��B ���͒e�͂��H�v����A�����ɂ͑����q�̋����u�Ƃ��Đ����P���z�u����܂��B �{����̌���́u�㍿�v�͚��q���ƌ㌩�̏ꏊ�ł��B�㌩�́A���҂̑���������A ��蕨�⏬����̏o����������̎d���ł����A�{���͕���ēI�ȗ���ɂ���܂��B ���������\���ɃV�e���|�ꂽ���Ȃǂɂ́A�����ɕ���������`��������̂ł�����A�\�͉��҂����ʏꍇ�����l���Ă���Ƃ����܂��B�i�Z��������Ă���悤�Ɂu����Ŏ��˂Ζ{�]�v�Ƃ������t�̌��_�������ɂ���Ƃ����܂��B ���|��Ɠ�{�̒|�Ƃł͂˂�����u�f����v���u�Ăāu���̊ԁv������܂��B �y���ŕ������I�����V�e���A�����ōŌ�̖ʂ������A���q���͏o��O�Ɂu�����ׁv�����t���܂��B �\����ɕ��䑕�u�͂���܂���B�����ŏ����̓�����g�����Ƃ�����܂��B���\�̂��т��Ƃɒ|�ō���A�\�����ނƉ�̂����̂Łu��蕨�v�ƌĂ�܂��B ����������܂ł��_�i�A���邢�͋�Ԃ��w�肷�邽�߂̂��̂ł����āA�ق��̉����̕��䑕�u�Ƃ͑S���َ��Ȃ��̂ł��B����͋ɓx�Ɋȑf������Ă��܂��̂ŁA�ނ���\�ʂ�\�����̔��������ۗ������邱�Ƃɂ����Ȃ��Ă���Ƃ����܂��B |

| ���n�̔\���� ���n�ɂ́A���ݎO�\�O�̓Ɨ������\����ƁA�_�Ђ̔q�a�ƌ��p���Ă���\���䂪�A�\�゠��܂��B�Ɨ�����������قƂ�ǐ_�Ђɕt�������`�ł�����A���n�̔\���A�_���\�Ƃ��Ĕ��W���Ă������Ƃ��悭������Ă���Ƃ����܂��傤�B�����̕���́A���ׂĉ��\����Ă���킯�ł͂���܂��A�C�̌����镑���A�R��w�i�ɂ���������A�����Ɋ��S�ɗl�������ꂽ�\����ł͖��킦�Ȃ��ʔ����������ɂ͂���܂��B �Ⴆ�A�W���I�ȕ������⏬���߂̂��̂������Ƃ��A�n�w����֊|��̂Ȃ����������Ƃ��A���܂��܂ł��B����ł����\�ɍۂ��ẮA�{������L���g����悤�H�v������A�s���̂��̂����݂����肵�āA���Ɏg���܂��B���������f�p�ȁA���邢�͓y���I�ȕ��䂪���Ȃ��Ȃ��Ƃ�����̂�������܂���B �܂����|��̂��镑��ł��A���̈֊|�����ŁA�O�ʘH�ƌ�ʘH�ƂɎd���āA�O�ʘH�ʂ̋��|��Ɏg���A��ʘH��ʘH��p�Ƃ��Ďg���A����Ε����֊|��Ƃ����鍲�n�Ɠ��̍\���ȂǁA�����[�����̂�����܂��B ��䕔�����A���ʂ̔\����ł͐l���炸�ɁA�M����ɂȂ��Ă��܂����A���n�ł͑��̒����Ă��镑�䂪�O���̈�قǂ���܂��B������������ł́u�������v�Ɏg������݂邷���߂ɁA���������Ă���܂��B �Ƃ����ꍲ�n�̔\����́A���ׂĂ��������ꂽ���̂Ƃ͌��炸�A����ڂ̒��ɂڂ�ƌ����Ă�����A�����ɂ��Ă���\�����炢�낢��ŁA���\�̌����Ȃ����ł��A�D��ȕ���߂�������Ă݂�̂��A���n�Ȃ�ł̗͂���̂ЂƂ�������܂���B |

|

| �����ƍ��n�̍뗬 �����́A�����������㉉���邱�Ƃ����邵�A�\�Ɣ\�̖�ɂ͂��܂�čs���邱�Ƃ�����܂��B�܂�\�Ƌ��������݂ɍs�����Ƃɂ���āA���l�E�H���ɑ����Ċ��m�ƘN�炩���A�ߌ��Ɗ쌀�Ƃ������A���ꂼ��̓��F����ۂÂ��A�������C���]�����͂���I���ȑg�ݍ��킹�Ƃ����܂��B �������̗��j ���m�ȕ��܂˂�y�ƂȂǂ̏����I�Ȍ|�\�ł��������y�́A�₪�Ă܂��߂ȉ̕����Ƃ��Ă̔\�ƁA���m�ȃZ���t���̋����Ƃɕ������܂��B������̂���ɂ́A�����͂��łɈ���̂Ȃ��ɑg�ݍ��܂�āA���݂ɋ߂��p�������悤�ł��B ���̂悤�ɁA�����I�ɂ͂ނ���\�ɐ�s����|�\�Ƃ�����悤�ȋ������A�]�ˎ���̕����̐��̂Ȃ��ł́A�g���I�ɂ��|�p�I�ɂ����ʂɌ���ꂪ���ł����B�������������F�������悤�ɂȂ����̂́A���̑���Ƃ����Ă悭�A���݂ł͔\�Ƌ������܂߂āu�\�y�v�Ƃ����悤�ɁA�ǂ����������d�ł��̓��F���������Ă��܂��B ���āA�����ɂ́A��������]�˂ɂ����āA�呠�E��E�a��̎O�̗��h������܂������A�����ېV�ŕی�҂����������Ƃ́A�\�̏ꍇ�Ɠ����ł����B�����Ė�������吳�ɂ����ĎO���h�Ƃ��p�₵�܂����A���a�ɂȂ��đ呠�E�a��̓h���ċ�����܂����B�����āA������̍뗬�͑S���ŖS�����ƌ����Ă����̂ł����A�ߔN�ɂȂ��ĎR�����ƍ��n�ɁA�뗬�����̌|�E���c����Ă������Ƃ�������܂����B�����ɂ��A�|�\�̉�E���n�炵�����ۂƂ��āA���܂���Ȃ��獲�n�̐l�����̃o�C�^���e�B�������Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B �������̌| �����̉�����|�́A���悻�O�ɕ��ނ���܂��B����́A�\�y�̋V���Ƃ������ׂ��u���v�̒��Ŏ����Z�ł���u�O�ԉg����ѕ����v�ƁA�\�̐i�s�̒��Ŕ\�̈�������u�ԋ����v�B�����ēƗ����������u�{�����v�̎O�ł��B ���{�����̓��F �����́A������̂��납��\�Ɣ\�̊Ԃɋ߂邱�Ƃ������Ƃ��č����ɂ����ł��܂����A������������ׂĉ�����u�����Â����v�͍�������ł��B ���̖{�����̓��F�́A�������Ɗ쌀���ł��傤�B�Ƃ������͔ڑ��ɂ�������₷�����̂ł����A���łɐ�����ɂ���āA��i�łȂ��₩�Ȋ��m�������߂��A�\�ƌ��т����Ƃɂ���āA����ɏ�����������A�������Ă��܂����B ���̏���U����i�Ƃ��ẮA�`���|�\�̓����ł���߂ł����A���P�F�c�̑������{��𗘗p�������t�V�сA���C�Ȍ֒��␢�̒��̖����ȂǂŁA������̏������邭��炩�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B �������� �������ʂ��g�����Ƃ�����܂����A����͉��Z�ɍۂ��āA�_���E����E�����E�ُ�Ȑl���Ȃǂ̂悤�ɁA�ǂ����Ă��f�ʂł͕\�����ɂ������̂Ɍ����Ă��܂��B�]���ċ����ʂ́A�\�ʂ̂悤�ɑ����͕K�v�Ƃ͂����A���͎O�\�]��Ƃ����Ă��܂��B �����̖{�������m���ł���悤�ɁA�����ʂ̕\����A�ɂ߂Ďʎ��I�Ȃ������݂�����܂��B�܂��A���e�≉�Z�������ł���悤�ɁA�ʂ��܂��\�ʂ̂���Ƃ͑S���ΏƓI�ȗv�f�ō���Ă���Ƃ����܂��B �����n�̉��� �����̍뗬�́A�]�ˏ����ɋ��s�̋�������̂Ȃ�����A�a�ƂƂ��ɐ��������Ƃ����܂��B�����Ĕ\�̎��y���ɂƂ��Ȃ��A��{�����̗��V�Ƃ��ė���������߂܂����B�����������ېV�����������ɐ��ށA������\�����ɕ�{�͔p�₵�A��킽���̓w�͂����Ȃ킸�A�吳�����ɂ͒����̋����E����S���p�������Ă��܂��܂��B ���n�̍뗬�́A�t���m���Ƃ����l���A�����l�N�i�ꔪ���j�]�˂֏o�āA�뗬�@�ƂɎt�����ċA���A���n�ō뗬���L�߂��Ƃ����܂��B��������ɂ́A�Ō�̍��n��s�E��؏d��̗p�l�ł������O�͐Êς��A�@�Ƃ̍���E�t���ܘY���Վt�����ċ������C�߁A���̂܂܍��n�ɋ������č뗬�̋����ɂ����܂����B ���̌�A�ނ̒�q�����ɂ���Ďp����Ă��܂������A���a�\��N�A�Ō�̖��l�Ƃ���ꂽ�V�c���y�̎��ɂ���č��n�̍뗬���͖łт��Ƃ���Ă��܂����B �Ƃ��낪�ߔN�ɂȂ��āA����Ƃ͕ʂɁA�^�쒬�ɒߊԕ����Ƃ����l�̒�q�����ɂ���āA�뗬�̋������`������Ă��邱�Ƃ�������܂����B���ݎR�����ɂ����̌|���̎c���Ă��邱�Ƃ��m�F����邾���̊�L�Ȍ|�\�Ƃ��āA���a�\��N�ɂ͐V�����̖��`�������Ɏw�肳��܂����B �ȗ����쒬�̍뗬����������ɂ���ē`���������ӗ~�I�ɍs���Ă��܂��B |

|

������ |